|

Zurück zu |

|||

|

|

|||

|

Glocken im Buddhismus |

|||

|

Was den Gläubigen des Abendlandes die Votivtafel, ist den Menschen jenseits des Indus die Tempelglocke. Die Menschen dort sind vielmehr in Ihrer Kultur mit dem Glauben verbunden und keiner würde es wagen, sich gegen den Klang einer Tempelglocke aufzulehnen, wie es bei uns oftmals üblich ist, wenn eine Kirchenglocke 3 mal täglich läutet. Diese Verbundenheit sitzt so tief, daß als Dank für ein erhörtes Gebet, für große wie auch kleine Wunder, an der Gebetsstätte eine kleine Tempelglocke aufgehangen wird. Der Glaube vereint ein Volk. Eine Tatsache, die in unseren christlichen Breitengraden durch den Wohlstand zunichte gemacht wird. Wozu beten, wenn es einem gut geht ...... . Dazu kommt, daß gerade hier in Deutschland der multikulturelle Standart im Thema Glauben, auch im Zusammenhang mit einem “vereinten” Europa - Stichwort Türkei - die Fronten spalten wird. Ist der dritte Weltkrieg letztlich die Schlacht um den “wahren Glauben”, wenn dann alle, sich selbst beweihräuchernd, in Ihren geistigen Schranken verharren? Beten wir alle gemeinsam für Frieden und Versöhnung und mögen und Glocken hierfür ein mahnendes Klangmahl sein, egal welche Form oder Größe sie haben, egal, wo sie hängen oder stehen und egal, wer sie, in seinem Glauben, betend anschlägt. |

|

Japan |

|||

|

Der Tempel Hôryû-ji liegt in der Nähe der alten Hauptstadt Nara und ist einer der schönsten und ältesten Tempel Japans. Darüber hinaus stellt er ein gutes Beispiel für eine typische Tempelanlage dar. Seine drei zentralen Bauwerke stammen aus dem siebenten Jahrhundert und gelten als die ältesten Holzbauten der Welt. Sie wirken schlichter als jüngere Gebäude und beeindrucken durch die starken hell-dunkel Kontraste. Doch auch die Gebäude des Hôryû-ji waren ursprünglich - getreu ihrem chinesischen Vorbild - rot bemalt. Ehemals lag hier das Anwesen von Prinz Shôtoku (Shôtoku Taishi), dem großen Reformer des frühen japanischen Staatswesens, der sich auch stark für die Übernahme des Buddhismus als Staatsreligion einsetzte. |

|||

|

|

Die meisten größeren Tempel besitzen auch eine Glocke aus Bronze, die an einem frei stehenden, überdachten Gerüst aufgehängt ist. Das Bild unten zeigt die größte Tempelglocke Japans im Tempel Chion-in in Kyoto, dem Haupttempel. Sie wiegt ca. 70 Tonnen, ist 3,3m hoch und hat einen Durchmesser von 2,8m . Die Wandsträrke liegt bei 300mm. Angeschlagen werden diese Tempelglocken von einem seitwärts gelagertem Hartholz, der sich nur in der Horizontalen bewegen läßt. Der Klang ist ähnlich einer Kirchenglocke, jedoch geprägt von einem eher gongartigem Charakter ohne einem akordartigem inneren Teiltonaufbau, da die Wandungsstärke durchgehend einheitlich ist. |

|

|

|

|

Korea |

|

Eine der ältesten Tempelglocken, die noch erhalten sind, ist die Emille-Jong |

|

|

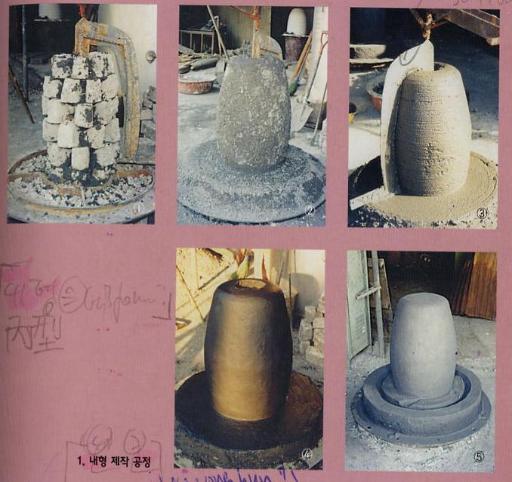

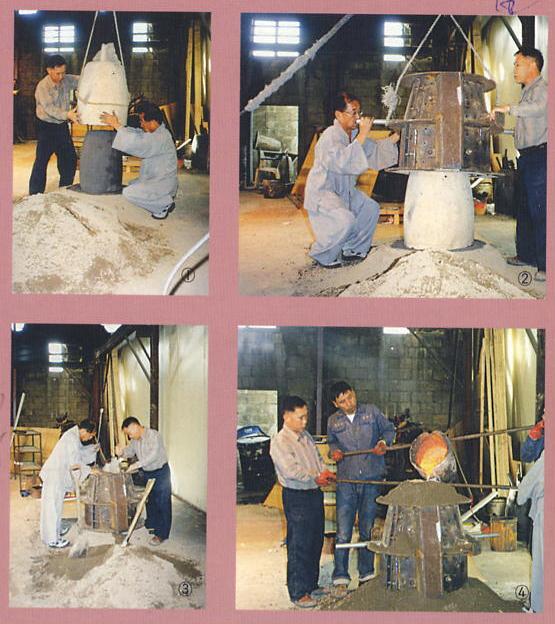

Reichlich verziehrt stammt sie meines Wissens aus den Anfängen des ersten Jahrtausends. Sie ist die größte Tempelglocke asiatischer Gießerkunst, die sich in der Herstellungsweise von der Deutschen nur minimal in der Hinsicht unterscheidet, daß die Gußform nicht im Boden eingegraben, sondern mit einer Art überdimensionaler Klammer vor dem zerbersten beim Einschütten des flüssigen Metalls geschützt werden. Dazu habe ich unten ein paar Bilder eingefügt, die diesen Prozess verdeutlichen. Wenn man die beiden oberen Glocken miteinander vergleicht, so hat auch hier sichtbar eine kleinere Entwicklung in der “Rippenstruktur” stattgefunden, die aber eher im optisch-kulturellen Bereich begründet liegt. |

|

|

Auch hier wird zuerst ein Ziegelkern gemauert und in mehreren Lehmschichten eine Hohlform geschaffen, in das dann das flüssige Erz eingegossen wird. Es handelt sich dabei ebenso wie bei den deutschen Glocken um die legendäre Zinn-Bronze (Glockenbronze). Unten sehen Sie das Aufsetzen von Mantel und Klammer mit dem Gießakt. |

|

|

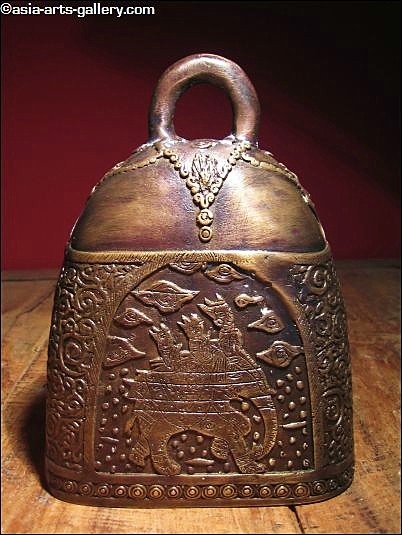

Teilebezeichnung koreanischer Tempelglocken - ähnlich den deutschen Glocken Drachenkrone Klangröhre Haube Schulterkante Schulter Lotusstempel Lotusfeld Flanke Zierrelief Schlagkranz Mündung Mündungsband Drachenkrone (yongnyu) Die Krone ist die Aufhängevorrichtung der Glocke. Sie besteht bei koreanischen Tempelglocken in der Regel aus einem massiven Henkel, der als Drachenfigur detailliert ausmodelliert ist. Das geöffnete Drachenmaul und das Hinterteil sind mit der Haube verbunden, während der gewundene Rumpf eine Öse ausbildet. Oft erscheint der Rücken des Drachens angelehnt an die Klangröhre. Fehlt diese dagegen, liegt die Drachenkrone symmetrisch mit zwei Köpfen auf. Klangröhre (umt’ong, umgwan) Die ausschließlich bei koreanischen Tempelglocken zu findende Klangröhre ist ein hohler, die Glockenhaube durchstoßender Zylinder mit beabsichtigter, den Klang modulierender Funktion. Zugleich stabilisiert sie den Glockenhenkel, da sie als zusammenhängende Formen modelliert werden. Als Ursprung ihrer dekorativen Gestaltung vermutet man eine Nachbildung der Flöte manp’a-sikchok, ein nationales Instrument des Shilla-Reiches. Haube (chonp’an) Die den Glockenkörper oben abschließende, leicht gewölbte Platte ist die Glockenhaube (auch “Glockenhelm” genannt). Zum Zweck der Verbindung des inneren Hohlraums des Glockenkörpers mit der von der Haube abgehenden Klangröhre hat sie an der entsprechenden Stelle ein Loch. Auf ihr befindet sich außerdem die Drachenkrone zur Aufhängung. Schulterkante (kyondae) Bis in das frühe Choson hinein wurde die die Glockenhaube und Glockenkörper trennende Kante häufig mit einer abstehenden Lotusblütenblätter-Bordüre bekränzt, auch um Gußspuren auf der Platte zu verdecken. […hier definitiv nur die Kante! G.schulter als eine Fläche ist sangdae!] Glockenschulter (sangdae) Die den Glockenkörper nach oben begrenzende Rippenzone mit oft einer etwas stärkeren Krümmung ist der “Hals” oder die “Schulter”. Je nach Zeitabschnitt wurden sie verschieden gestaltet. Im Groß-Shilla erschienen als Saum Floralbänder in Form von Rankenmustern mit oder ohne Lotusblüten (yondangch’o-munui, posanghwa-munui) in Kombination mit kleinen, auf Wolken sitzenden musizierenden Himmelswesen (chuakchon’in). Die Ornamentik während des Koryo setzte dagegen neben den Lotusblütenranken noch Chrysanthemenmotive (kukhwa-munui) und Zackenmuster (pon’gae-munui) ein. In der Choson-Periode waren Sanskrit-Silben des Siddham-Alphabets (p’omja-munui) bevorzugtes Schmuckelement. Darüber hinaus variierte die Anzahl der die Schulter umlaufenden Flächenbänder - mal waren es ein oder zwei, sie können bloß durch Wulste angedeutet sein, und bei einigen Glocken fehlen sie auch ganz. Lotusfeld mit Lotusblütenstempeln (yon’gwak, yolloe) Das Lotusfeld, auch unter der Bezeichnung “Lotuskammer” (yonsil) bekannt, ist existentielles Schmuckelement bei allen - bis auf die letzten im Choson gebauten - koreanischen Glocken. Es besteht aus einer quadratischen oder trapezförmigen Einfassung aus einem breiten Flachrelief mit dem gleichen oder einem ähnlichen Ornament wie das Band der Glockenschulter, und als Hochrelief gegossenen stilisierten, zu 3x3 angeordneten Blütenstempeln. Das Lotusfeld ist immer vierfach und im gleichen Abstand zueinander um die Längsachse der Glocke auf der Glockenschulter platziert. Waren die Felder anfangs noch mit ihrem oberen Rand noch in die Schulterbordüre integriert, lösten sie sich mit der Zeit heraus und bildeten selbständige Einheiten. Die Anzahl der Blütenstempel ist immer konstant geblieben, während sie bei den japanischen Tempelglocken stark variiert. Jedoch flachten in beiden Traditionen die Stempel zunehmend bis hin zu Noppen ab. Flanke (chongsin) Die typische Form der frühen koreanischen Tempelglockenkörper ist fassartig. Daher ist seine Flanke im Gegensatz zur beinahe geradlinigen europäischen nach außen gewölbt. Sie geht also auch nicht nach unten hin in einen sich nach außen weitenden Wolm über, sondern verjüngt sich wieder etwas. Die Rippenmensur sollte sich dennoch dahingehend ändern, dass sie abwärts des größten Durchmessers der Flanke senkrecht zum Boden ausläuft. […hier nicht mit dem ganzen Glockenkörper zu verwechseln!] Zentrale Zierreliefs (chongsinbu-jojang) Ein großflächiges Schmuckelement mit Darstellungen menschlicher Figuren in Haltungen der Andacht oder Huldigung zwischen den Schlagkränzen zu beiden Seiten der Flanke zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Die vertikale Position und das Motiv dieser Glockenzier unterliegen jedoch modischen Schwankungen. Während des Vereinigten Shilla waren paarweise oder einzelne auf Wolken schwebendende Himmlische Musikanten (chuakch’onin, skr. gandharva) üblich. Während des Koryo traten ebensolche oder andere Himmelswesen, Buddha- oder Heiligenfiguren (posal, skr. bodhisattva) auf. Im Choson dominierten schließlich stehende Bodhisattvas. Schlagstelle oder Schlagkranz (tangjwa) Ein meist als Lotusblüte ausgestaltetes Medaillon auf Vorder- und Rückseite auf im rechten Winkel zur Aufhängung markiert die Stelle des Anschlagens - im Gegensatz zu abendländischen Kirchenglocken haben koreanische Tempelglocken keinen umlaufenden Schlagring am Ende des Wolms, an dem sie außen oder innen angeschlagen werden. Die Schlagfläche ist stets auf der dicksten Stille der Glockenrippe platziert, die während der Shilla-Periode bei etwa einem Drittel der Höhe des Glockenkörpers liegt. In der Koryo-Zeit lag sie dagegen noch näher an der Mündung, und ihre Anzahl verdoppelte sich sogar, sodass die vier Schlagflächen unter den Lotusfeldern zu finden sind. Im Laufe der Choson-Ära verschwanden die Schlagstellen aber völlig. Glockenmündung (chonggu) Die Mündung ist die Hauptschallaustrittsöffnung auf der Unterseite der Glocke. Im Vergleich zu japanischen Glocken ist die Wandung der koreanischen weniger massiv. Dafür sollte besonders bei den frühen koreanischen Glockenkonstruktionen durch ihre leichte Krümmung nach innen der Nachhall verlängert werden. Mündungsband (hadae) Dort, wo bei neuzeitigen Kirchenglocken der Wolm in einem Wulst endet und der im Profil spitz zulaufende Schlagring die Mündung bildet, befindet sich bei den koreanischen Tempelglocken ein verdicktes Flächenband, das als Relief ausgestaltet ist. Das Motiv ist zunächst gleich oder ähnlich dem des Bandes auf der Schulter. Im Choson versetzte man dieses Schmuckband etwas nach oben und ein weiteres, schmucklos gehaltenes Band säumte die Mündung. |

|

Das fertige Produkt |

|||||||

|

|||||||

|

Kleine Handglocke für den Haustempel |

|||||||

|

|||||||